新浪潮漫畫運動

| 新浪潮漫畫運動 ニューウェーブ | ||

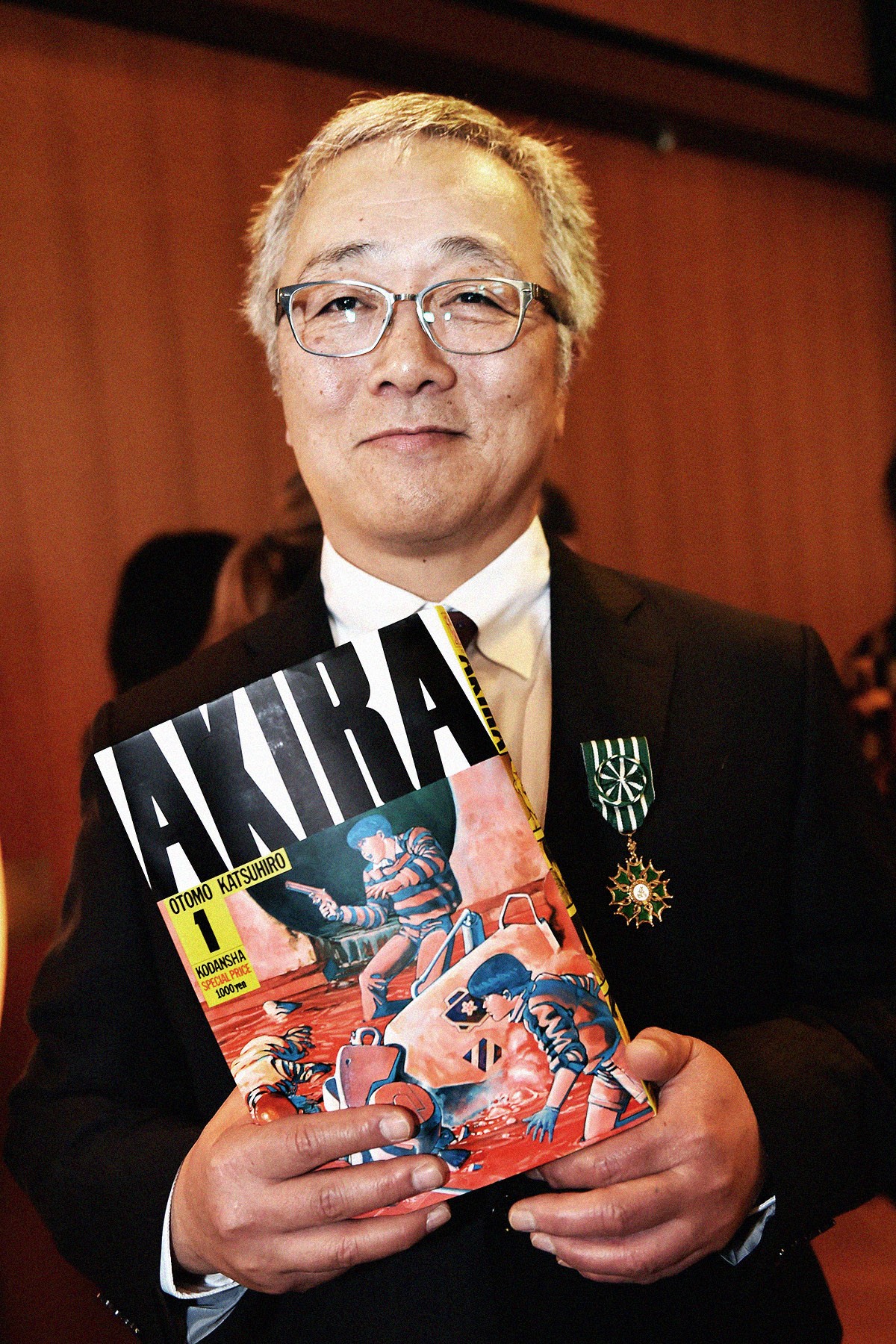

日本新浪潮漫畫運動的代表人物大友克洋 | ||

| 事件信息 | ||

| 時間 | 20世紀70年代後期~20世紀80年代初 | |

| 參與者 | 大友克洋、高野文子、柴門文、諸星大二郎、吾妻日出夫等 | |

| 影響 | 對日本漫畫創作手法有深刻影響 | |

| 相關條目 | ||

| 劇畫 | ||

漫畫新浪潮運動(日語:ニューウェーブ)是20世紀70年代後期~20世紀80年代初期以大友克洋為代表的一批漫畫家掀起的對日本漫畫創作多樣性探索的運動,對日後日本漫畫風格的進一步特化奠定了基礎。

詞源

「新浪潮」(New wave)這一名詞本身來源於電影行業,是電影藝術現代主義化的關鍵運動之一。電影界的新浪潮運動從法國擴展開來,對全世界的電影創作都產生了深刻的影響,在另一方面上也對其他的現代藝術創作手法產生了深刻影響。20世紀70年代,新浪潮音樂在歐洲地區藉由電子合成器的發展興起,另一方面,日本電影界新浪潮運動的發展也深刻影響了年輕人的價值觀,這些都為日本漫畫界的新浪潮運動奠定了基礎。

興起

20世紀60年代以後,日本漫畫逐漸出現了「少年漫畫」「少女漫畫」「青年漫畫(劇畫)」等明顯的創作分野,這些分野一方面為漫畫作品的商業化提供了便利,但另一方面也使得漫畫本身的創作逐漸拘泥於特定的受眾群體。另一方面實驗漫畫雜誌《GARO》和《COM》也在20世紀60年代相繼創刊,到了20世紀70年代逐漸有一批漫畫家不再滿足於現有的漫畫分類形式,開始創作不囿於某一受眾群體的漫畫。這些漫畫出自不同的漫畫家之手,儘管它們之間幾乎找不到任何的共同點,但它們都表現了對現有漫畫體系的批判精神。1979年,在雜誌《COMIC AGAIN》上刊載了漫畫評論家村上知彥的文章《邁向「我們」的時代——新漫畫宣言》(『ぼくらの時代』のはじまりにむけて~ニューコミック・マニフェスト」),在這篇文章中首次將這些漫畫家創作的漫畫統稱為「新浪潮漫畫」[1]。村上知彥指出,正是因為這些漫畫家沒有統一的個性,他們才能被稱為「新浪潮」。

消亡

在新浪潮漫畫運動興起之時,接受這些特點鮮明的漫畫的雜誌多是由小出版社出版的。然而,進入20世紀80年代後,《周刊Young Jump》《周刊Young Magazine》等大出版社出版的雜誌開始有意識地挖角這些新浪潮漫畫的代表性作家,逐漸地小出版社出版的雜誌也慢慢被大出版社合併,新浪潮運動逐漸偃旗息鼓[2]。然而,新浪潮運動對日本漫畫創作手法的影響是深遠的,不同的漫畫分類體系之間的界限不再那麼分明,另一方面許多在新浪潮漫畫運動時代流行的創作手法也逐漸流傳下來,這些都為之後日本漫畫的進一步多樣性發展奠定了基礎。

特徵

- 新浪潮漫畫運動有意識地淡化不同受眾的漫畫之間的界限。

- 新浪潮漫畫對漫畫創作起到了很大的推動作用[3]。

- 新浪潮漫畫對黃色寫實漫畫的發展有很大影響。

- 新浪潮漫畫運動時期,以《Erojenica》和吾妻日出夫為代表的黃色寫實漫畫在表現上取得了突破,雖然沒過多久黃色寫實漫畫熱潮就在政府和輿論的打壓下有所消退,但其所積累的寶貴作畫經驗依舊流傳至今。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注釋與外部連結

- ↑ 「ニューウェイブ」という時代

- ↑ 漫画黄金期「ニューウェーブ」をインターネット上で蘇らせたい【竹熊健太郎INTERVIEW】

- ↑ 徐靖. 青春燃燒:日本動漫與戰後左翼運動. 灕江出版社. 2021.10.